di Arianne Ghersi Ciò che è avvenuto in questi giorni in Francia ed in Austria indica azioni intrinsecamente accomunabili. Per troppo tempo l’Europa ha ignorato…

Leggi tutto Parigi e Vienna: le numerose somiglianzeAutore: guest

Gli italiani, da unti a untori

di Francesco Rubera Il governo in materia sanitaria è stato latitante per 7 mesi, passati in assenza di iniziative. E mentre dopo la prima ondata,…

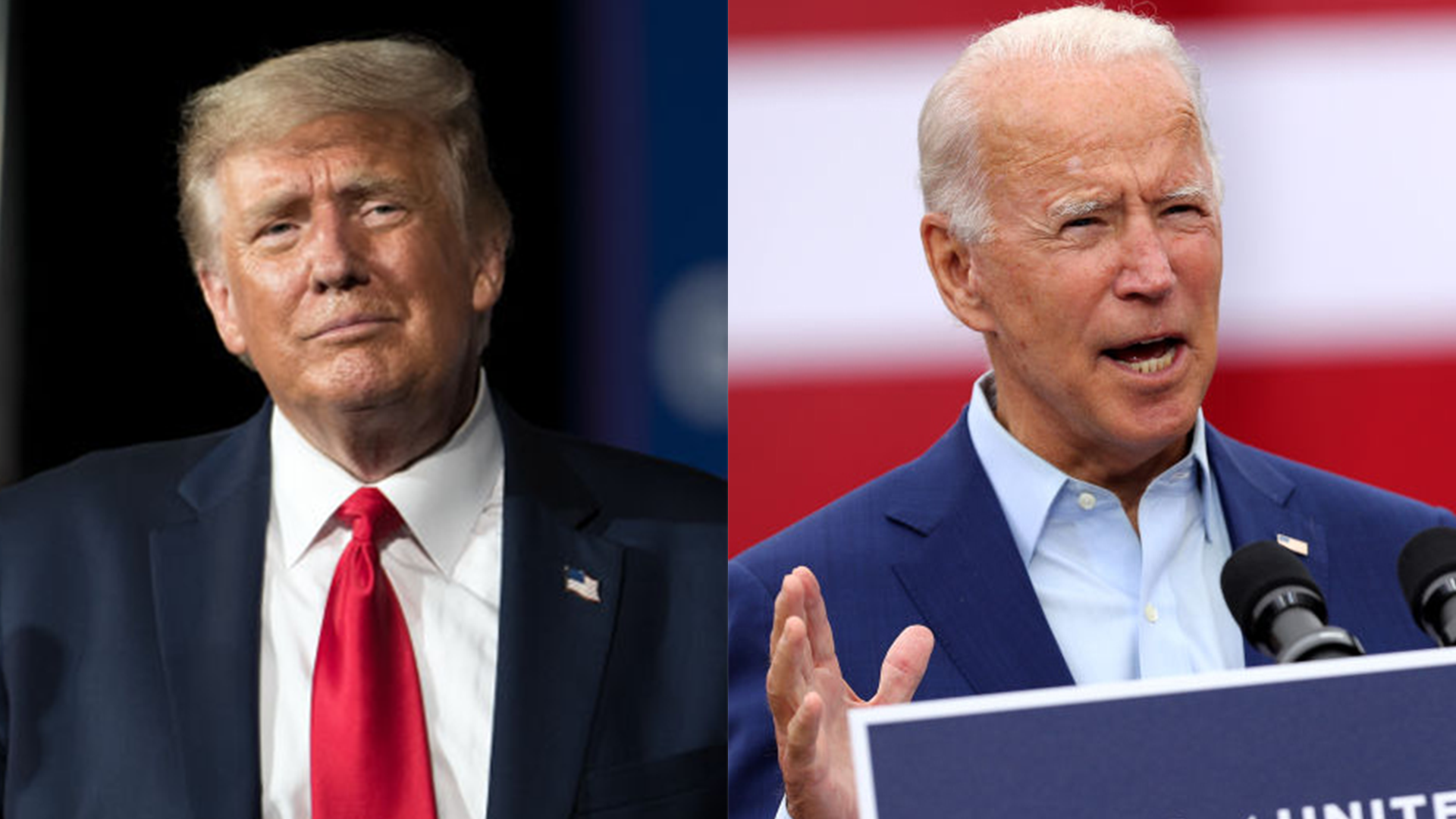

Leggi tutto Gli italiani, da unti a untoriSolo una frana può salvare l’America

di Andrea Molle In inglese è chiamato “landslide”, in italiano si traduce letteralmente come una “frana”, e consiste nella vittoria con una maggioranza schiacciante di…

Leggi tutto Solo una frana può salvare l’AmericaModernità e fisco: uno stato moderno non può prescindere dalla riduzione della pressione fiscale

di Francesco Rubera La ricomparsa delle diseguaglianze nella distribuzione della ricchezza di questo ventennio, fanno sorgere serie riflessioni in un periodo in cui è messa…

Leggi tutto Modernità e fisco: uno stato moderno non può prescindere dalla riduzione della pressione fiscaleIl Mes? Solo un problema ideologico

di Francesco Rubera “Lo Stato non ha altre fonti di danaro che non siano il danaro che le persone si guadagnano. Se lo Stato vuole…

Leggi tutto Il Mes? Solo un problema ideologicoRaggi e Calenda in fuga sul Campidoglio

di Alessandro Cini Una donna sola al comando, la sua fascia è tricolore: il suo nome è Virginia Raggi. Sul Monte Capitolino, più conosciuto come…

Leggi tutto Raggi e Calenda in fuga sul CampidoglioIl vicino sicofante

di Francesco Rubera Nella lingua Italiana ogni parola ha un suo significato ad esempio “delazione”. Il dizionario della lingua italiana la definisce “denunzia segreta motivata…

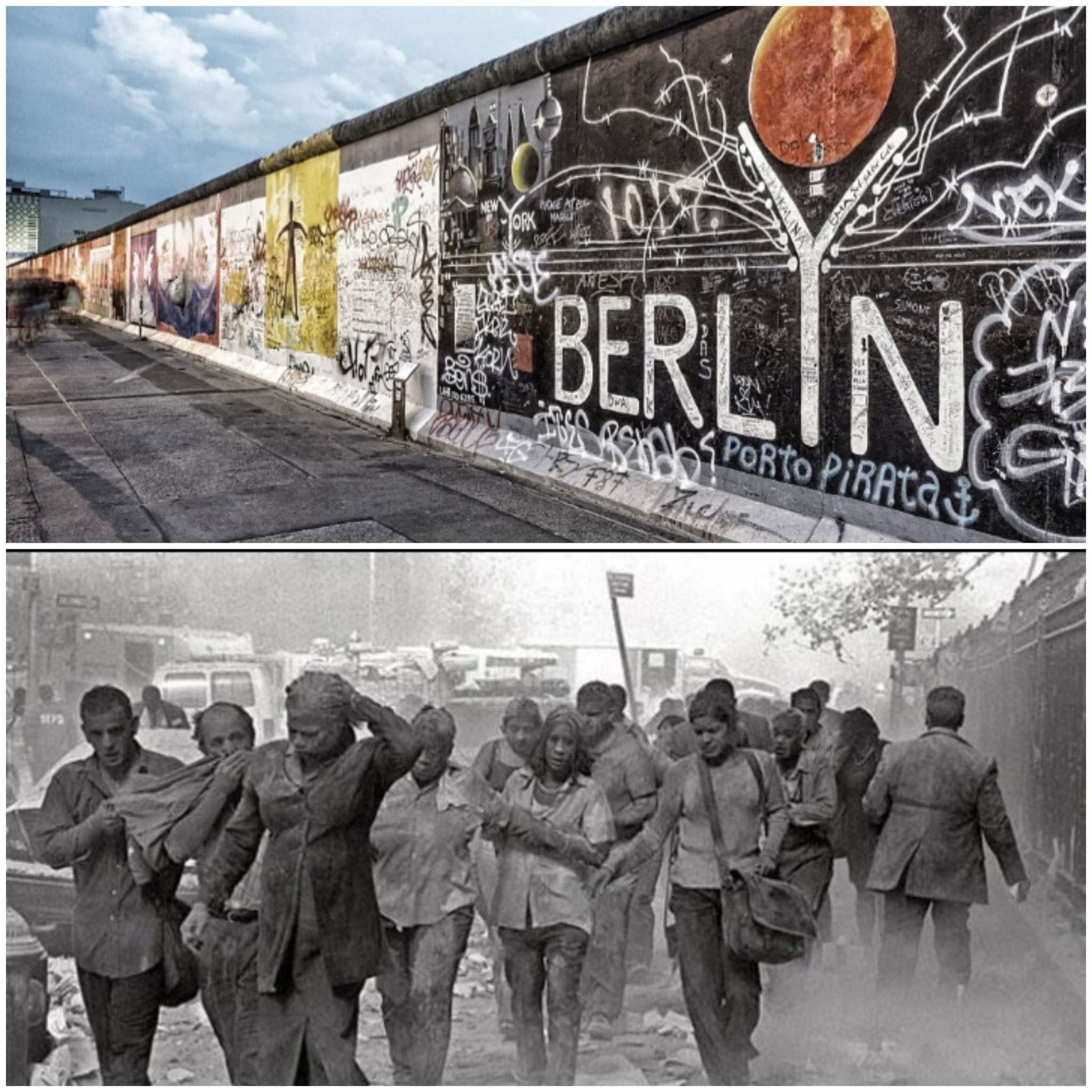

Leggi tutto Il vicino sicofanteQuel muro post-ideologico che continua a dividere invece di unire

di Francesco Rubera La crisi del pensiero liberale da un lato e il tentativo di un modello socio-politico di tipo egalitarista-assistenziale dall’altro, rappresentano i simboli…

Leggi tutto Quel muro post-ideologico che continua a dividere invece di unireLa “Marcia di liberazione” del 10 ottobre, ovvero “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”

di Alessandro Cini La discrezionalità con cui questo Governo sta applicando le restrizioni sul Covid-19 comincia ad avere un effetto urticante sulla stragrande maggioranza degli…

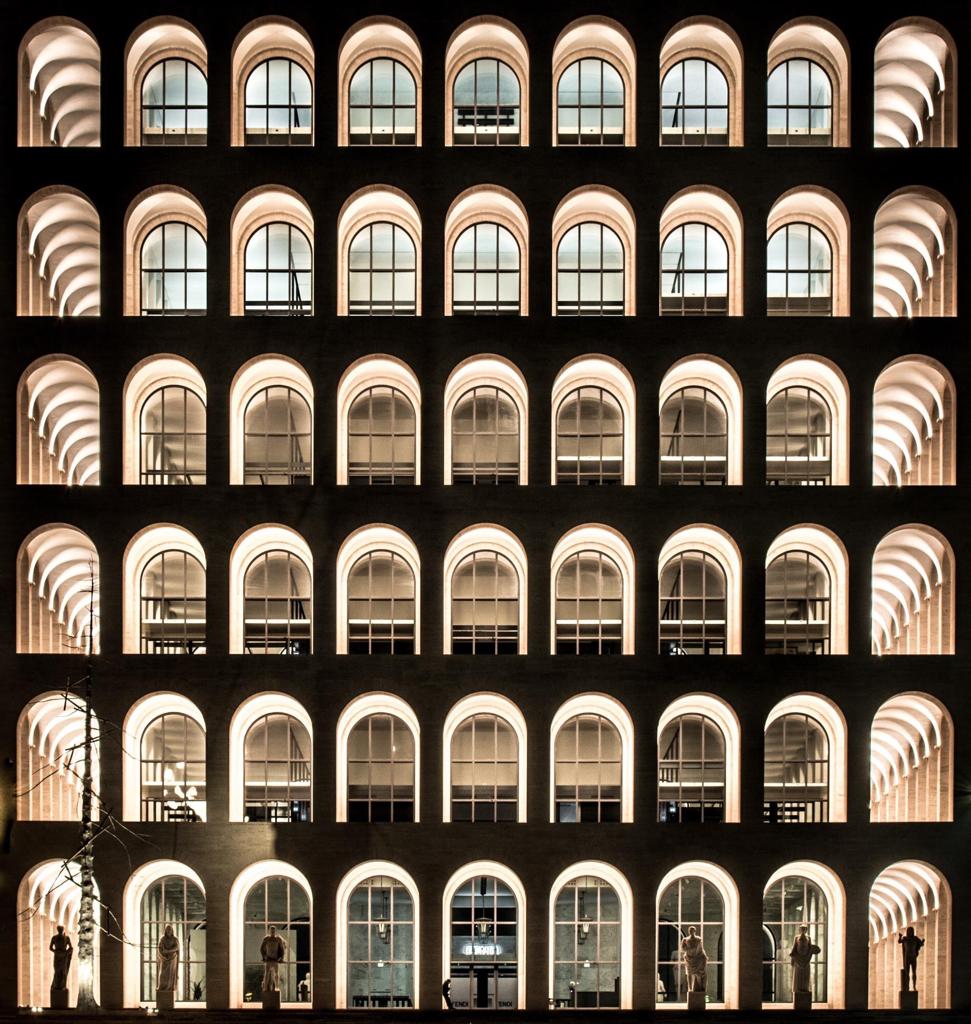

Leggi tutto La “Marcia di liberazione” del 10 ottobre, ovvero “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”L’Italia torni ad essere se stessa: il paese della Bellezza, dell’Arte, della Tecnica

di Alfredo Foresta Ripartiamo dal Bel Paese, quello del XXXIII canto infernale, “del bel paese là dove ‘l sì suona”, che designava la penisola, non…

Leggi tutto L’Italia torni ad essere se stessa: il paese della Bellezza, dell’Arte, della Tecnica